Elizabeth Rojas

He buscado por todas partes el sosiego y no lo he encontrado, sino en un rincón apartado, con un libro en las manos

Tomás Kempis

El cine está atravesado, desde sus inicios, de textos literarios –de hecho, fueron de sus primeros temas–, de escritores-guionistas y, cada vez más, de historias donde los protagonistas son los libros, los lectores o las librerías y bibliotecas. Cuando se trata de películas donde los protagonistas son lectores, que además aman las librerías y se animan, exitosamente o no, a abrir una, tenemos una constelación de pasiones juntas para el deleite de los espectadores lectores.

Este es el caso de la película de Isabel Coixet, La librería (The Bookshop, 2017). Basada en la novela de Penélope Fitzgerald, con guión de la misma Coixet, en este largo filmado en inglés, conocemos parte de la vida de una amante penitente de los libros, Florence Green (Emily Mortimer), joven viuda que decide irse de Londres y abrir una librería en Hardborough, pueblo costero de la Inglaterra de finales de los años cincuenta. Que ese pequeño, y aparentemente inofensivo, proyecto desate la férrea oposición de la sofisticada Violet Gamart (Patricia Clarkson), reina de la aristocracia local, apunta hacia lo que siempre ha sido: los libros resultan amenazantes. Y Green, quien a pesar de poseer una exquisita sensibilidad, resulta tan cándida en su empeño de creer en la bondad de los lugareños, y en negarse a sospechar de la arpía de Violet, tal como la califica Edmund Brundish (Bill Nighy) –el único amigo que logra hacer en el cerrado, conservador e inhóspito lugar– que hace gala a su apellido.

En esta historia, que logra trasponer con excelente tino la abstracción de las imágenes literarias de la novela de Fitzgerald a la concreción de las imágenes cinematográficas, se enfrentan dos mujeres, dos temperamentos, dos maneras de estar en la vida, acertadísimamente dibujadas por las dos magníficas actrices que las encarnan. Mortimer (La isla siniestra, La provocación) con una apariencia sencilla, sin pretensiones, pero con una intensidad en la mirada, una suavidad en el hablar y una precisión en los silencios –solo grita una única vez, y es para expulsar de su librería al marido militar de Violet–, transmite bellamente la fuerza interior de Florence, mujer privada, silenciosa y con un rica vida interior, alimentada por la lectura constante. Por su parte, Patricia Clarkson (The Party, Aprendiendo a conducir) ofrece una actuación que seduce en la complejidad de su malvado personaje: una mujer de apariencia femenina, delicada, y capaz de ocultar perfectamente su furia de la mirada pública, pero que mueve cielo y tierra para mantener su indiscutible reinado en el infiernito de Hardborough e impedir la empresa de Florence.

Esta tensión entre Clarkson y Green impone una analogía con la tensión histórica que siempre ha existido entre la ilustración que representan los libros y el oscurantismo de la ignorancia, que ha sido encarnado por los más diversos bárbaros, inquisidores y quemadores de libros –incluidos los destructores de la Biblioteca de Alejandría, por supuesto, creada para iluminar el saber del mundo entero y, sin duda, los nazis, que no solo quemaron libros–.

En su premiado film, la realizadora catalana nos dibuja bellamente una peculiar historia de amor entre la misma Florence, claro, y Edmund, un huraño personaje, a quien esta incipiente librera envía religiosamente cada novedad editorial. A ambos, la lectura de Lolita, exquisita y desenfadada novela de Nobokov, los vuelve definitivamente cómplices. Edmund deviene su cliente más leal y devoto, y, eventualmente, caballerescamente, saldrá de su largo aislamiento para dar su última batalla por su señora. En una de las más profundas, poéticas y significativas escenas de amor, de un peculiar amor, entre estos impenitentes amantes de la lectura, y en un plano abierto de gran lirismo –y son varios los que Coixet nos regala en el film– nos deleitamos con el encuentro silencioso, con el mar y el cielo de testigos, entre la librera y el ermitaño. Ella, femenina, conmovida más allá de lo decible, se acerca, lo toca; él la recibe, y la profunda intimidad que atestiguamos, empaña nuestros ojos. Los libros han acercado a dos seres sensibles, periféricos y solitarios. No todo está perdido.

A los amantes de los libros y de las películas, Isabel Coixet nos ha hecho un precioso regalo. “Cuando leemos una historia, la habitamos”, dice la narradora en off al principio de La librería. Y cuando vemos una película como esta, se nos queda por mucho tiempo instalada en la sensibilidad…

Lo sabemos, existe una atmósfera íntima, silenciosa, asociada a los libros, a la lectura –ejercicio de los más solitarios–, y, cómo no, a las librerías y bibliotecas (cuando son como deben ser), y, por íntima, nos referimos a una que nos permite, invita u obliga a ir hacia adentro, aunque una vez allí nos encontremos con nuestras propias sombras –como, por supuesto, ocurre cuando somos espectadores de una película–. Si a la atracción que ejerce sobre nosotros el acto de leer, le añadimos el acto de leerle a otro –poniéndole nuestra voz a una historia maravillosamente escrita por alguien más–, entonces nos encontramos ante la seducción de la oralidad.

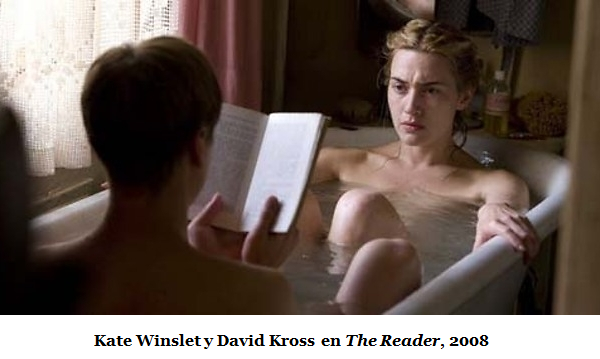

Es lo que ocurre en otra notable historia de lectores y libros, contada por Bernard Schlink, profesor y juez, devenido escritor, en su novela, Der Vorleser, convertida luego en película, El lector (The Reader, 2008), con guión de David Hare y dirección de Stephen Daldry. El film, de compleja textura, explora ámbitos tan diversos pero interconectados, como la Alemania nazi, el Holocausto, los entresijos legales de los juicios de posguerra, la precariedad social de la época, los temas morales, como la vergüenza, la culpa, la responsabilidad o la libertad, pero sobre todo, una profunda, extraña y duradera relación entre el joven de quince años Michael Berg (David Kross y Ralph Fiennes) y Hanna Schmitz (Kate Winslet), una mujer veinte años mayor.

Las numerosas tardes que estos imposibles amantes dedican a leer en el lecho donde retozan, están cargadas de un particular erotismo: el deseo por el cuerpo del otro junto al goce estético de las imágenes literarias producen una conexión que no se romperá nunca. Ambos permanecerán atrapados en ese vínculo que se inicia, sí, con la lectura. Michael, joven estudiante de bachillerato, le lee obras tan diversas como La Odisea, Las aventuras de Huckleberry Finn, La dama del perrito o Tintín, y Hanna, guardia de un campo de concentración, escucha extasiada, sensual, ávida, y pide más. Michael encuentra irresistible a esta mujer, cuya ocupación desconoce. La pasión entre ambos tiene como vehículo la sensualidad de la palabra, la intimidad de la lectura. Ambos son iniciados a mundos espléndidos, el sexo y la literatura.

Y no podemos dejar de mencionar ese portento de novela escrita por Umberto Eco, en 1980, El nombre de la rosa, convertida en un film con el mismo nombre (Jean-Jaques Annaud, 1986). No solo porque la trama se desenvuelve mayoritariamente en la biblioteca de una abadía medieval durante el S. XIV, sino porque la resolución de los crímenes que están ocurriendo en el lugar conduce, eventualmente, a Guillermo de Basquerville –fraile franciscano inglés que acude a Italia a investigarlos– a desvelar que la razón de los mismos es el ocultamiento de un libro: el segundo libro de la Poética de Aristóteles, que trata, por lo demás, de la comedia. En pocas palabras, ni más ni menos, las ideas del filósofo griego siendo prohibidas por las autoridades religiosas, que durante los largos siglos del Medioevo pretendieron –y lograron– destronar a la filosofía de su posición: philosophia ancilla theologiae –la filosofía (la razón) sierva de la teología (la fe), como se decía en la época.

Y para solo recordar algunas de las películas donde espléndidas bibliotecas han tenido escenas magníficas, mencionemos, por ejemplo Seven, los siete pecados capitales (David Fincher, 1995), cuando vemos al Inspector William Somerset (Morgan Freeman) –en exquisitas tomas cenitales– entrando a la biblioteca a buscar en los libros pistas que lo ayuden a desentrañar los abominables crímenes que están ocurriendo. Y mientras se pasea entre hileras e hileras de estanterías, se detiene frente a Los cuentos de Canterbury y a La Divina Comedia, solo luego de haber increpado a los guardias de turno con esta sentencia: “Caballeros, caballeros, nunca entenderé… todos estos libros, un mundo de conocimientos a su disposición y todo lo que ustedes hacen es jugar póker toda la noche”.

¿No tiene esto un parecido con lo que ocurre hoy con millones de personas atrapadas durante horas en las redes sociales, sin jamás rozar un libro? Es lo que piensa Ramin Bahrani, director de la versión de HBO del clásico Farenheit 451 (Francois Truffaut, 1966), basado en la contundente novela homónima de Ray Bradbury. Bahrani asimila la quema de libros –eje de la novela, donde los libros son prohibidos e incinerados por los bomberos– a la destrucción masiva del hábito de leer, y por lo tanto de los libros, por la adicción a los mass media. De las escenas de su film donde miles de libros son quemados, dijo: “Ver los libros arder fue una experiencia sobrenatural. El sonido de las páginas al quemarse parecía el último aliento de cientos de almas que mueren”.

Muchas, muchas hermosas y significativas escenas han sido filmadas en estos recintos donde reposan los libros a la espera de un lector que los descubra. Muchas películas han mostrado a los libros como refugio, expansión, salvación o profundo y mero deleite para el espíritu. Vale la pena buscarlas, verlas, volverlas a ver, y seguir leyendo, o empezar a hacerlo. El espíritu de los tiempos lo requiere. El nuestro también.

Elizabeth Rojas (Caracas). Psicoterapeuta de orientación junguiana. Licenciada en Filosofía y Master de Crítica Cinematográfica. Escribe regularmente sobre cine.

______________________________________________________________

Una primera versión de este texto fue publicada en http://elespectadorimaginario.com. Se publica aquí con la autorización de su autora.